こんにちは。河の声に耳を傾けてますか?野村です。

今回は、一番大切なことを河から教わった男の話です。

そういえばここ数年、河に行ってないな。

つい最近まで河のそばに住んでたのだけど、なぜか近づかなかった。

もったいないことをしたもんだ。

同じ境地に至った二人

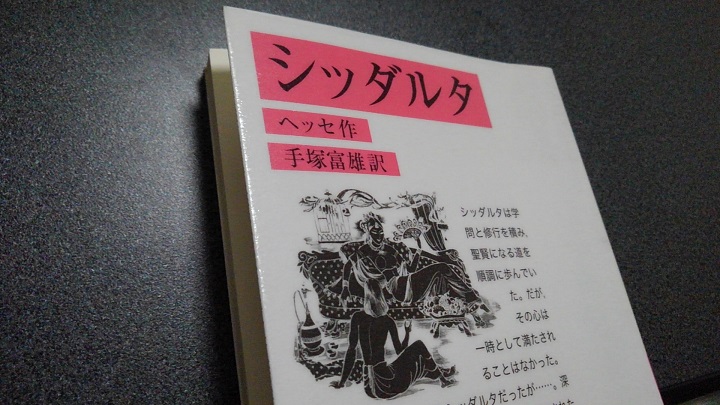

というわけで、スイスの作家ヘルマン・ヘッセが1922年に書いた小説『シッダルタ』(手塚富雄・訳 岩波文庫)を紹介します。

ゴータマ・シッダルタの伝記と思いこんで読み始めたら全くの見当違い。

実際は、ゴータマ・シッダルタと同時代の、同じ名前を持つ男の物語でした。

そして、しっかりゴータマも登場したりする。

作者は意図があって同じ名前に設定したはず。じゃなきゃ、このマギラワシサはイヤガラセに近い。

「異なる道をたどり、同じ境地に至った二人」を強調したかったからかな?わからん。

阿呆の言葉のように響く

やはり読みどころは最終章ですよ。

老齢となったシッダルタが幼馴染のゴヴィンダと再会し、その対話の中で自らの思想を語る場面。

その中にこんなフレーズがあるのです。

『知慧というものは人に伝えることができない』賢者が人に伝えようとする知慧はいつも阿呆の言葉のように響くものだ

(ヘッセ『シッダルタ』手塚富雄・訳 岩波文庫 より)

ヒトが操る言葉が指し示すものは「何であって、何でないのか」が明確でなければ用を成さない。

言葉は事物に対立を設定する。それが言葉の言葉たるゆえんであり、同時に限界でもある。

そういったことを十分承知の上、シッダルタは語り切る。ホント痺れます。

実際ゴヴィンダの耳には、シッダルタの言葉が「阿呆の言葉」のように響くのですよ。

恐らくそれは、ゴヴィンダの師・ゴータマの教えと相容れぬものだったから。

ゴヴィンダは老いてなお道を求めている最中であり、その指針とするのは、すでに入滅したゴータマの教説。

ようするに言葉に寄りかかっているのです。

じゃあ、自分はどうなんだ?

では、僕はどうだろ?言葉に寄りかかっているだろか?っつーか、ガッツリ寄りかかってた。

本書を読んだ直後、どこか共通点がある気がして、スピノザ『エチカ』を開いてたりする。

そんなコトじゃ、この本から何も学んでないも同じ。

やっぱ、シッダルタのように「河の声に耳を傾ける」べきだな。

自転車で行ける距離なら常願寺川か。

でも今は寒いから春になってからでいいや。

というわけで、今回はこれにて。