書かれたもののなかで、俺が愛するのは、血で書かれたものだけだ。血で書け。すると、血が精神であることがわかるだろう。

知らない血を理解するのは、簡単にできることではない。読書する怠け者を、俺は憎む。

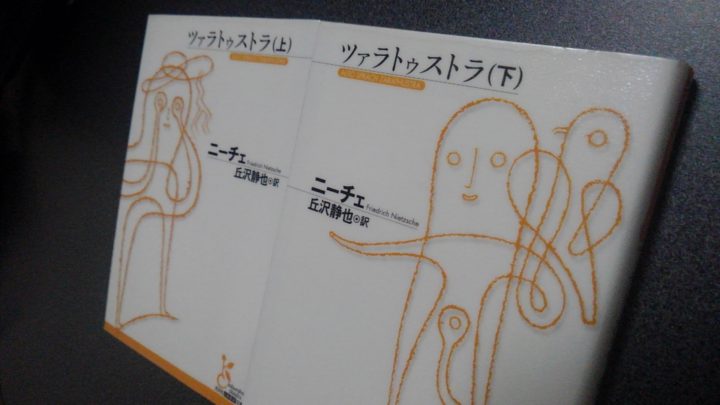

(ニーチェ『ツァラトゥストラ(上)』丘沢静也・訳 光文社古典新訳文庫 より)

こんにちは。怠け者を自負してますか?野村です。

っていうか、「読書する怠け者」って僕のことじゃないですか。

憎まれるのはイヤだな。できれば回避したい。

カジュアルな言葉で思想に触れる

というわけで、ドイツの哲学者、フリードリッヒ・ニーチェが1883年に発表した小説?『ツァラトゥストラ』を紹介します。

この作品を小説と呼ぶのは少々抵抗があるのですよ。

ちゃんとストーリーはあります。でも、本編の多くを占めているのは「説教」だから。

ニーチェの分身であるツァラトゥストラというおじさんの説教です。

もう、語りまくり。語り始めたら誰にも止められない!

もし「ニーチェってどんな主張をしてるの?」と気になるのであれば、ぜひ手にとってみてくださいな。

説教とはいえ、光文社古典新訳文庫版の場合、極めてカジュアルな言葉で訳されていて読みやすいですよ。

1世紀後の書き手たち

久々に読み返して気になったのは、冒頭の引用のあたり。

さらにツァラトゥストラはこう続けます。

読者というものを知っている人間なら、読者に合わせて書くことはしない。あと1世紀、読者というものが存在しつづけるなら、――精神は悪臭を放つだろう。

誰もが読めるようになることが許される。そんな事態になれば、長い目で見ると、書くことだけではなく、考えることまでが駄目になる。

(ニーチェ『ツァラトゥストラ(上)』丘沢静也・訳 光文社古典新訳文庫 より)

しかし「誰もが読めるようになることが許される」事態ってなんだろう?

教育・識字率の向上、コンテンツの多角化、低コスト化、言葉の簡易化、ようするに読み手の敷居が低くなるってことかも。

それはさておき、ニーチェの警告から1世紀後というと1983年頃。

日本は「公開提供を目的としたパソコン通信」の黎明期ですよ。

やがて読者のあり方や、書き手のあり方の転換が始まります。

文章が爆発的に氾濫し、読者が文章を選ぶ時代になりました。

見出しとわずかな行数を流し見て、気に入らなければ別の文章を求めて去ってしまう。

なので書き手たちは、(最大公約数の)「読者に合わせて書く」ことを強いられる。

攻めよりも守りに徹し、「血で書」かないわけです。

ここから書き手の「考えることまでが駄目になる」ことを懸念しているのじゃないだろか?

とはいえ、悪いことばかりじゃない。

情報発信が容易になった分、ニーズが低くても「血で書かれたもの」を執筆・公開するモチベーションが上がっています。

今でも確かに読者にとっては「知らない血を理解する」ことは容易じゃない。

でも、そんなコンテンツを求める人を支援する機会や場はネットで育っていくはず。

そんなことまでニーチェは予測していただろうか?

それとも予測の有無とは関わりなく、我々の精神はとっくに「悪臭を放」っているのかな?

自分の臭いって、わからないもんですよね。

てなわけで今回はこれにて。